在人类探索微观世界的征程中,传统制造工艺的精度瓶颈正成为制约科学突破的关键障碍。当光刻技术受限于平面加工,当传统工业级3D打印止步于30微米精度,全球众多科学家却在一项来自中国的创新技术中找到了破局之道——摩方精密自主研发的2微米级超高精度3D打印技术,正在帮助全球610余家顶尖科研机构跨越"精度局限",在生物医疗、微型机器人、精准给药等前沿领域创造出令人惊叹的突破。

探索科研边界的利器

全球610多家高校和科研院所建立合作

截至目前,摩方已与全球610多家高校和科研院所建立合作,其中包括麻省理工学院、卡耐基梅隆大学等国际知名学府。在国内,清华大学、北京大学等超过60所一流大学也已采购摩方设备。这些来自全球的顶级科研机构,将摩方的设备和技术,应用于新能源、精准医疗、微流控、生命科学、超材料等众多领域的科研研究和探索,其研究产出论文频繁登上Science, Nature, Advanced Materials等顶刊,印证着摩方技术的前沿价值。

图:科研人员利用摩方的技术助力基础研究,相关研究成果被发表在各类国际顶级期刊上

许多人不知道的是,从解开阿尔茨海默症蛋白折叠之谜的微流控芯片,到可进入细胞的基因编辑微型机器人,这些改变人类命运的技术突破,是建立在微纳精度的制造基石之上。当越来越多科学家在论文中写下"BMF nanoArch®"(摩方设备名称)时,他们提及的不只是一台设备、一个制造工具,更是打开微观世界的钥匙,背后对应的是中国智造对科学边界的突破能力。

生物医疗革命日本“生物混合机械手”背后的中国精度

2025年2月,东京大学等团队在《Science Robotics》发布的“生物混合机械手”研究引发轰动,这只与婴儿手掌相当的人造手,通过培养人体骨骼肌细胞驱动手指活动,罕见地实现了生物组织与人工材料的深度融合。

而这项突破的背后,是摩方的技术人让复杂生物结构制造成为可能。摩方nanoArch® S140设备打印制备了这一机械手的多关节中空手指骨架和细胞培养锚定结构。骨架内壁的类肌腱导轨设计精度达10微米,为细胞生长提供了精准的物理引导路径。

而此项目牵头人之一日本东京大学的竹内昌治教授,也正是摩方进入日本市场时的首个设备购买客户。其在日本民间的知名度颇高,之前的知名代表作还有人造牛肉。他表示:"现阶段,人造肌肉手虽属基础研究,但未来在由肌肉收缩驱动的义肢开发、以及利用活动肌肉组织进行药物测试等领域,这项技术有望从工程学到医疗应用实现多领域突破。"

药物革命载药微球制备技术,助力 “围剿”癌细胞

在药物递送领域,微球通常指将药物溶解或分散于聚合物材料中形成的微小球体或类球体,粒径一般在1~250微米范围内。微球的载药原理是通过物理手段将药物包埋或吸附在聚合物表面或内部,聚合物的稳定性保证了药物的缓释效果。微球制剂具有靶向性、缓释与长效性、栓塞性等特点,能够提高药物的有效浓度,减少全身毒性和不良反应。微球制剂在临床方面有广泛的需求,可用于肿瘤、酒精依赖、疼痛等的治疗。

但传统制备载药微球的技术一直存在各自的瓶颈或局限。例如,乳化挥发法,制备的载药微球粒径波动大,均一性差、无法提供稳定药效,后期需要再通过分筛的方式,从尺寸不均一、不可控的微球中筛选出稳定均一的微球。分筛过程会造成一半以上的药物的浪费。而通过光刻法制备微流控芯片再去生产微球,可以制得均一可控粒径的微球,但是这种制造方式工艺复杂,成本很高且通量极低,难以在实际产业化中推广使用。

摩方精密携手北京大学、北京某研究院,在载药微球制备技术方面带来了全新的解决方案,其利用摩方独有的高精度增材制造技术,生产出一种高通量微流控芯片,通过这一芯片制备的载药微球,能让微球粒径均一可控,并能提升微球产量水平、降低生产成本、简化工艺流程。目前摩方3D打印制备微流控芯片已进入研发测试阶段。

除此之外,纳米药物在癌症治疗、免疫调节、透皮药物递送、皮肤护理等领域具有广泛的应用。而在纳米药物制备技术方面,相比于传统技术,微反应器技术(也称微流控合成技术)展现出了高可控性、可调性以及可重复性等优势。然而,目前商用的微通道反应器普遍存在耐压性能差和合成通量低等问题。尽管通过增大微通道截面的方式可以提高流体通量,但容易引起微通道内局部区域混合不充分等问题,导致纳米颗粒均一性下降。

针对以上痛点,科学家利用摩方的设备一体成型制备具有全新微通道结构的螺旋聚焦流微反应器,有效克服传统键合方法所引起的通道堵塞和结构稳定性差等问题,并将其与自主开发的高通量自动化纳米颗粒筛选平台进行了有效整合,从而快速获得同时满足期望平均粒径和最小多分散系数(PDI)的载药纳米脂质体最佳制备工艺条件。螺旋聚焦流微反应器同样适用于卵磷脂等其它组成纳米脂质体的粒径均一性优化,为载药纳米脂质体的均一化和高通量制备提供了一种国产化高效策略。

微创诊疗革命摩方让机器人小到能钻进血管

微型机器人是一种尺度在毫米及以下,能够将外界能量转化成主动运动的微小器件。基于其尺寸小、运动主动、灵活度高的特点,微型机器人能够深入常规医疗手段难以触及的狭小闭塞区域,有望作为一种新型的医疗工具,展现出巨大的应用潜力。在微型医疗机器人领域,摩方技术正推动一场“无创化”革命:

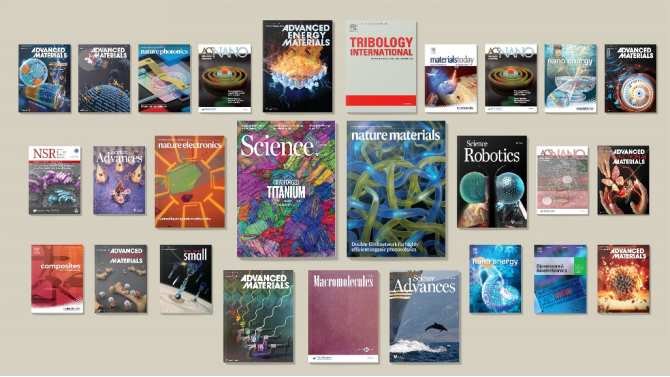

可自锁、拆卸水凝胶磁控机器人:借助超声成像,磁控机器人能进入胆管炎症区域,随后转子收缩并在磁控下振动,与支架分离,把细胞支架留在病灶处,转子则通过尿管排出。摩方的设备,则是帮助这一磁控机器人制造磁驱转子和细胞支架的重要工具。

图:微纳3D打印模块化微型机器人及其在干细胞靶向递送的应用

可拆卸微针机器人:可用于肠胃定位给药。摩方是其核心主体凝胶微针的制造方。其先是打印制作微针模具,再通过PDMS翻模,完成凝胶微针。而用摩方技术制备的螺旋微尺度机器人,组合多普勒超声引导,在血流中可实现自动化导航,并在定位血栓、加速溶栓中展示出优秀的应用前景。

软体手术机器人:通过摩方高精度3D打印制造出镂空型机器人骨架,后穿丝贯穿薄壁上的孔作为线控,外表面涂覆一层磁性材料以获得磁响应,实现混合驱动手术机器人。

此外,摩方还在帮助微创化个人诊疗方面发挥作用。摩方技术通过打印空心微针阵列贴片,结合电极等,制造一种微针生物传感器,可实现间质液标志物的双重检测,通过采集组织液并实时检测酮类、葡萄糖含量, 能够实时监测间质酮和葡萄糖,可用于对保持生酮饮食的人进行主动健康管理。

齿科修复全球最薄牙齿贴面产业化推动齿科修复无创、微创进程

在齿科修复领域,0.1毫米的精度差距可能决定一颗牙齿的存续。摩方精密凭借其自主研发的超高精度3D打印系统,北大口腔成功研发突破氧化锆牙齿贴面的极限厚度——首次将牙贴面厚度压缩至人类头发丝直径水平(约0.06-0.09毫米),较传统贴面减薄70%以上。这不仅刷新了全球齿科修复体制造的精度纪录,更获得美国FDA 510(k)认证和国内三类医疗器械注册证,实现了从实验室到临床应用的跨越。在研发阶段,该项目还曾获批2023年国家“十四五”重点研发计划重点专项。基于3D打印牙齿贴面等创新突破对口腔行业的杰出贡献,该项目牵头人孙玉春教授荣获2023年度“长江学者”称号。这项全球首创技术意味着,牙齿贴面齿科修复进入无创、微创时代,大部分患者可在保留完整牙釉质的情况下,实现牙齿的修复和美白。

过去,3D打印由于可以满足按需定制即个性化定制解决方案的需求,已经普遍被包括矫正器、护齿器、钻空导轨和假牙等齿科领域引入应用。而在包括牙齿贴面在内的无创修复领域,则鲜有涉足,其中一个重要原因在于,牙齿贴面作为极为精细的曲面产品,需要修复体具备极高的复原度;在制造能力方面,则体现为极高的厚度、形变、尺寸控制能力,以让修复体精准贴合人的牙齿。这要求3D打印设备不仅要具备高精度打印能力,同时要有高标准公差控制力。而这是大部分传统制造工艺或宣传“高精度”的设备无法实现的。

摩方团队通过设备、材料和制造工艺三大核心技术破局,除了能保证高精度的尺寸及形态控制,更了实现传统加工无法制造的极薄贴面,抗折强度达1200MPa,媲美天然牙本质,3D打印技术还将生产周期从2周压缩至48小时。据测算,该技术将撬动全球齿科修复市场超百亿元增量空间。