近年来,有机窄带荧光材料收到研究者们的大量关注,这些材料在高分辨率成像、高质量显示、防伪加密、多通道传感等领域具有优良的应用前景。然而,本征型有机室温磷光材料及其相关器件的开发却鲜有报道,这是因为缺少有效的窄带室温磷光材料的设计策略及理论体系,以及其适合应用的制备手段。因此,开发一种新型设计原则来实现具有稳定性好、易于加工的本征窄带蓝色室温磷光材料,并开发相应的传感器件是一项艰巨的挑战。

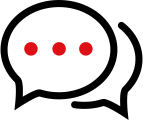

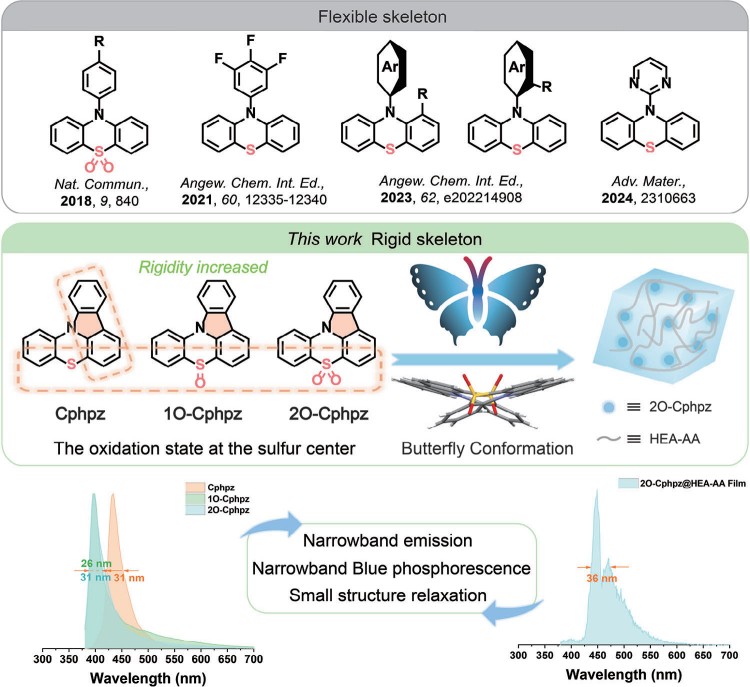

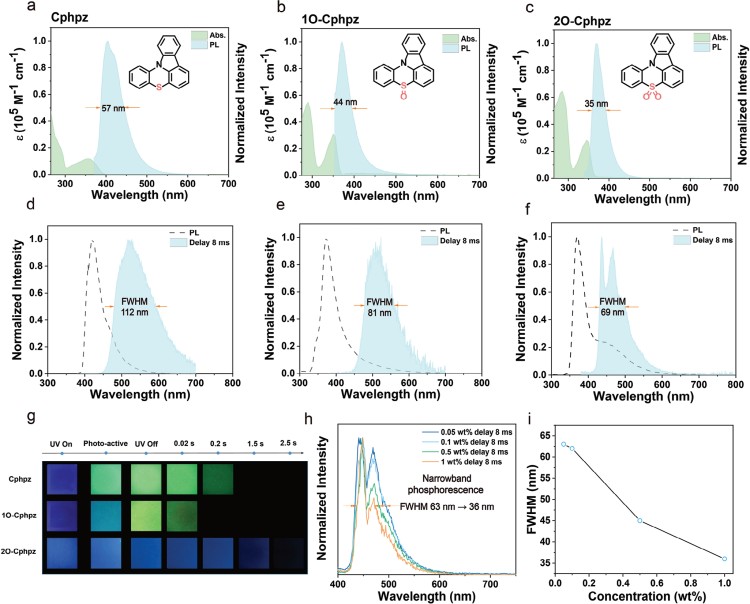

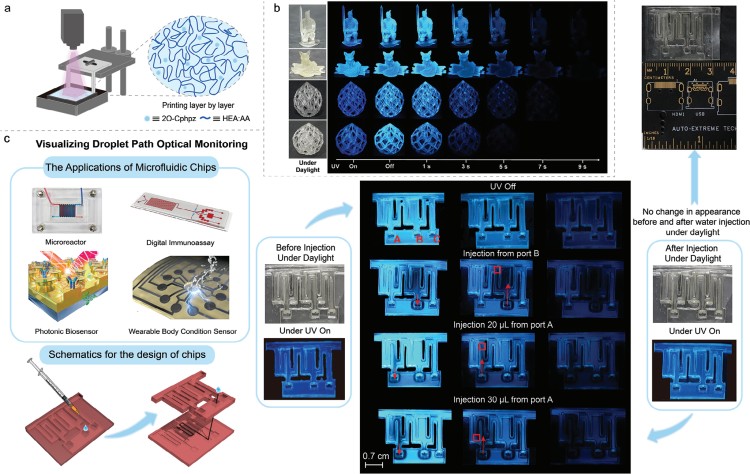

近日,西北工业大学黄维院士和于涛教授团队成功地设计并合成了一系列新型窄带发光分子吲哚并吩噻嗪衍生物,命名为Cphpz、1O-Cphpz和2O-Cphpz。该衍生物是通过引入碳碳单键使得分子逐渐平面化且具有刚性结构后,再将吲哚并吩噻嗪衍生物掺杂到可用于光固化3D打印的高分子基质丙烯酸羟乙酯-丙烯酸(HEA-AA)中。2O-Cphpz@HEA-AA体系表现出半峰全宽为36 nm和1.08 s的长寿命磷光的现象。(图1,图2)此外,为了阐明产生窄带磷光的内部机制,团队对化合物进行了单晶分析和密度泛函理论计算,并利用摩方精密面投影微立体光刻(PμSL)技术制备了一系列相关的精细模型与独特的光基微流控芯片。(图3,图4)

相关研究成果以“Intrinsic Narrowband Blue Phosphorescent Materials and Their Applications in 3D Printed Self-monitoring Microfluidic Chips”为题近期发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》上,西北工业大学柔性电子研究院黄维院士和于涛教授为本文的共同通讯作者。

图1. 磷光分子的设计策略,主要结构及其光学性质。

图2. 磷光分子在单分子态吸收及发射光谱,及其在掺杂态中的发射及延迟光谱。

图3. 磷光分子相关的密度泛函理论计算,及其在聚合物中的磷光机制。

微流控芯片在许多生物医学和化学领域具有广泛应用,尤其在药物筛选、诊断检测、环境监测等方面具有独特的优势。微流控芯片通过精确控制流体在微米或纳米尺度上的流动,能够高效地进行液体处理、反应和分析。其主要优点包括高通量、高灵敏度和小型化等,使其成为分析实验中的重要工具。鉴于2O-Cphpz@HEA-AA体系的窄带蓝色室温磷光的优势,团队重点探索了其在微流控芯片中基于湿度的用于路径自监测的潜在应用,如图4所示。基于此,研究团队通过摩方精密nanoArch® P150(精度:25 μm)3D打印设备,打印了一套精度为200 μm的光基微流控芯片。

图4. a. 团队所采用的光固化3D打印技术的原理图;b. 制备的一系列3D打印的精细结构模型及其窄带磷光表现;c. 光基微流控芯片的制备策略及其实现液滴路径自监测的功能展示。

与大多数报道的湿度响应荧光材料相比,研究团队所开发的湿敏性室温磷光材料的最大优势是发光寿命长且能有效防止荧光背景的干扰,可进行准确清晰的监测。尤其是独特蓝色窄带室温磷光的信号,它具有更好的频谱选择性、更高的分辨率和更长的发射寿命,可以进一步降低背景干扰。如图4所示,整个微流控芯片在注入液滴之前,在紫外光激发下能表现出明亮的蓝色磷光。然而,当液滴从不同的注入口注入时,液滴流经的路径上,蓝色磷光会被水分子猝灭而明显消失。与此同时,针对不同流量(20 µL与30 µL)导致的路径终点差异,该微流控芯片也能基于磷光信号实现精确监测。

这项工作为设计窄带室温磷光材料提供了一种简单有效的策略,且为此种材料开辟了新的平台,促进其在高分辨率3D打印传感、多层信息加密等领域的应用。

本研究得到国家自然科学基金、陕西省杰出青年科学基金和中央高校研究基金的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202412468